『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

豊かな気候風土に育まれてきた繊細な日本文化。

人々は春夏秋冬と巡りくる季節に感謝をこめて、折々にふさわしい行事を生みだしてきました。

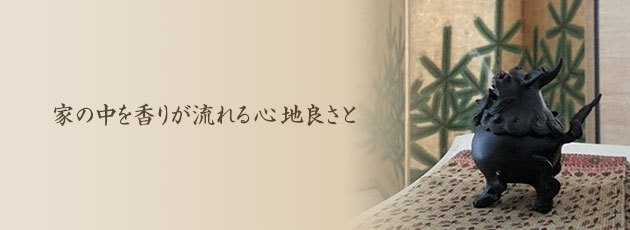

お正月・節分・ひな祭り、端午の節句に七夕・重陽・十五夜など、そんな節目となる楽しいひとときに かぐわしい香りと室礼をそえましょう。

気候の変化をいち早く感じとる可憐な花々、古来より受け継がれてきた薫香、日本の風土に根付く素材を用いたポプリ、そして伝統をふまえた室礼など、丁寧に制作された数々の作品は貴方の暮らしをより豊かにしてくれることでしょう。趣深い『日本の香りと室礼』の歴史文化をお伝えして参ります。

『香りと室礼文化研究所』 宮沢敏子

「日本文化の香り」その1 ~ 匂い袋と香料~

「日本の香り物語」 (増刷新装版)

| 2011年 3月25日 初版 | 第1刷発行 |

|---|---|

| 2013年 1月25日 | 第2刷発行 |

| 2019年 12月10日 | 第3刷発行 |

| 著者 | 宮沢 敏子 |

|---|---|

| 発行者 | 八坂 立人 |

| 印刷・製本 | 森本印刷(株) |

| 発行所 | (株)八坂書房 |

「AROMA RESERCH・アロマリサーチ」

フレグランスジャーナル社

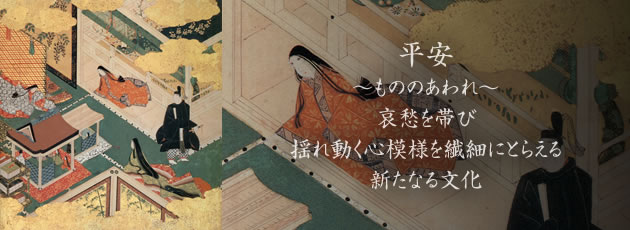

かおり研究家による日本の香りの歴史が、源氏物語や正倉院の宝物、表紙にもあしらわれている鈴木春信の「梅」のように闇から漂う香りについて「陰翳礼讃」などを軸に展開する。ほかに「菊の香り」や「シルクロード」のスパイスや動物性香料、いまでは稀少なものとなってしまった麝香や龍涎香などに加え、ショールの防虫としても知られたパチュリの物語、日本の女性のこころをとらえた明治以降の香水物語などについてそれぞれ美しい多数の図版とともに紹介される。コンパクトにまとめられた日本の香りの歴史、香り貝合わせや香包みなど著者おすすめの香りのレシピも掲載されている。

「日本経済新聞」書評 (2020年1月4日)

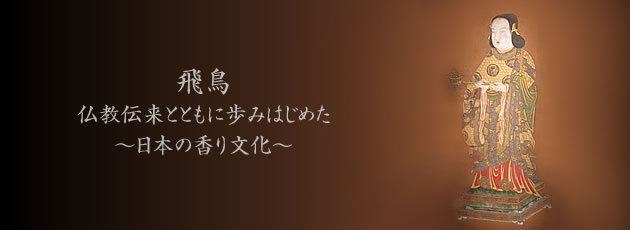

日本への仏教の伝来は香料の伝来でもあった、と著者は説く。供える、くゆらす、清める、身にまとう。香りの持つ様々な側面を、五節句を代表とする室礼文化とともに紹介する。さらに王朝人の感性を、江戸時代に制作された和歌と大和絵の画帖から読み解く。工芸品からアロマストーンで作った「見立て干菓子」まで、豊富な写真も趣深い。「自然からはなたれる芳香」を時空を超えて堪能できる一冊だ。