『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

日本は、古代より中国や朝鮮などアジア諸国の文化を取り入れてきましたが、その中でもとくに大きな影響を受けたのが「仏教の伝来」でしょう。

そして、このできごとが日本に“香りの文化”を根付かせることにつながっていきます。

香木が生育しない日本において、生まれてはじめて嗅ぐ沈香や白檀の香りは、なんとも神秘的で経験したことのない陶酔感へと誘うものでした・・・。

そして、このできごとが日本に“香りの文化”を根付かせることにつながっていきます。

香木が生育しない日本において、生まれてはじめて嗅ぐ沈香や白檀の香りは、なんとも神秘的で経験したことのない陶酔感へと誘うものでした・・・。

538年 仏教の伝来

595年 淡路島に香木が漂着

604年 聖徳太子・十七条の憲法

607年 法隆寺建立

595年 淡路島に香木が漂着

604年 聖徳太子・十七条の憲法

607年 法隆寺建立

日本最古の歴史書「日本書紀」や聖徳太子の一生をまとめた「聖徳太子伝暦」に、このようなお話が記されています。

「推古天皇3年(595年)春、土佐の沖合いに毎夜、雷鳴と大きな光が現れます。それから30日を過ぎた頃、淡路島の岸辺に2メートル以上もの大木が漂着するのでした。島民がそれを薪としてかまどにくべたところ、なんともいえず高貴な香りが立ち上り、驚き朝廷に献上します。

この不思議な大木をご覧になった聖徳太子は、すぐさま「これこそ沈水香というものなり」と大いに喜び、この香木で仏像を刻み吉野の寺に安置するのですが、それはときおり光を放ったとわれます。」

この記述は、日本に香木が伝来したことを伝える最初の記録といわれています。 そもそも“香木”を産するのは主に東南アジアの熱帯雨林地域の国々で、日本では生育することができないものでした。

香木の原木はジンチョウゲ科の常緑喬木で、傷つくなどの何らかの要因によってその部分に菌が寄生し、さらに樹脂が分泌・沈着していきます。

香木は分泌された樹脂の重みによって比重がかさむため、その昔よく木が枯れてたおれ水中に沈んだ状態で発見されました。

そのために“沈む香木”“沈香”と呼ばれるようになったのです。

淡路島に漂着した香木は、嵐に合って難破した南方船の積荷のひとつだったかもしれません。

仏教の伝来と共に儀式に用いる香の知識を得ていた聖徳太子は、この漂着を神が与えた瑞兆ととらえ、その後さらに仏教の普及に力を注いでいくことになります。

まだ、日本という国名はなく「倭の国」と呼ばれていた時代、異国からの使者が飛鳥の地の天皇を訪れます。

「欽明天皇7年(538年)、百済の聖明王の使いで訪れた使者が、 天皇に金堂の釈迦如来像一体と経典数巻、仏具などを献上した・・・」

果たしてこの瞬間より、日本に仏教という教えが根付いていくことになりました。

仏教の生まれた国“インド”は、大変に暑さが厳しい国として知られていますが、住まいを清潔に保ち自身の体臭を消すために、香料を用いる風習が生まれました。

もともと、多くの芳香植物に恵まれた土地柄もあったのでしょう。

紀元前6世紀にお生まれになったお釈迦様の時代から、様々な儀礼において香の使用は欠かせないものとなっていきます。

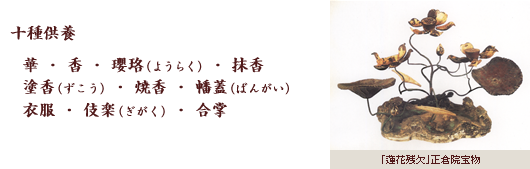

それでは仏教の世界で、どの様に香りが用いられているかを{十種供養}と呼ばれる供養の方法からみていくことにしましょう。

以上が法華経の十種供養の項目ですが、そのうちなんと4つに香りがかかわっています。

以上が法華経の十種供養の項目ですが、そのうちなんと4つに香りがかかわっています。

仏教で言う供養とは、私たちが良く知っている焼香などのように仏前に香をたむけることのほか、花などの美しい供え物をすること、お寺に瓔珞(仏の身を飾る装身具)や幡蓋(仏堂を飾る装飾)を奉納すること、また伎楽など舞踊劇を捧げることも供養のひとつと数えられました。

仏教は信仰だけでなく、建築から彫刻・工芸そして音楽や舞踊など、当時最先端だったあらゆる芸術と関わっていたのです。

それでは、香りにかかわる仏教の供養をもう少し具体的にみていきましょう。

伽羅・沈香・白檀・龍脳香・麝香・丁子香など香料植物は多種にわたります。 良い香りを漂わせることは非常に大切なことで、心を鎮め神仏との特別な交流の場をつくりだすものでした。

香木や香辛料のもつ抗菌作用や昂進鎮静作用によって仏前は清らかになり、儀式は厳かな雰囲気へと変化していったのです。

私たちは、現在亡くなられた人を慰問するとき“香典”としてお金を包んで行きますが、古代インドでは、死者の弔いに使用する香そのものを、参列者が持参していくのが本来の習わしでした。

仏陀が荼毘にふされる際には、じつに大量の白檀が用いられたと伝えられていますが、現在でも火葬のおりには香木が焚かれます。

豊かな者は薪として、貧しいものは少量の白檀片が投じられ、死者の魂は神々が喜ぶ香りと共にガンジス川の流れにのって来世へとむかうのでしょう。

香木や香辛料のもつ抗菌作用や昂進鎮静作用によって仏前は清らかになり、儀式は厳かな雰囲気へと変化していったのです。

私たちは、現在亡くなられた人を慰問するとき“香典”としてお金を包んで行きますが、古代インドでは、死者の弔いに使用する香そのものを、参列者が持参していくのが本来の習わしでした。

仏陀が荼毘にふされる際には、じつに大量の白檀が用いられたと伝えられていますが、現在でも火葬のおりには香木が焚かれます。

豊かな者は薪として、貧しいものは少量の白檀片が投じられ、死者の魂は神々が喜ぶ香りと共にガンジス川の流れにのって来世へとむかうのでしょう。

法事や葬儀での参列者の焼香は、亡くなられた方に対して喪に服し香りをもって供養することを表しています。かつては自分で調合した好みの焼香を持参される方もいました。

近年、お線香というかたちが発明されてからは、その使いやすさから一般に普及しています。

“抹香臭い”という言葉がありますが、これは戦時下の物資不足の折、良い材料が手に入らなかったために煙たいばかりの香が焚かれ、お寺の堅苦しいイメージと重なってできた言葉なのですね。

酷暑の国・古代インドでは、油に白檀のペーストや香る材をいれて匂いをつけた香油を、頭痛や発熱のおりに額や身体に塗りって熱苦を取り去ったり清涼感を得る風習がありました。

とくに白檀には、非常に高い殺菌力から皮膚を浄化し毒を消す作用があるのです。

身体に直接塗って活用する塗香には、常温で香る材料が使われます。

サラサラにまで細かく粉砕された香料は、法要や修行の前の僧侶の身を清めるだけでなく、悪行を行わないという精神を整える働きももっています。

また一般には、写経を行う時などに用いられていますが、自身の気持ちの切り替えに私達ももっと多用されると良いでしょう。

古くは、木蘭(もくらん)という香る樹の皮で染めていましたが、次第に丁子を煮出して染めたものを香染めというようになります。僧侶の袈裟としては紫についで位の高いものでした。

京都の知恩院では、12月の“お身拭い式”の行事で、“香染めの羽二重”の布を用い御尊像である法然上人の像を拭い清めます。

- ※このように、仏教の世界は香りに彩られているといっても過言ではないでしょう。

飛鳥時代は、こうした新しい教えや香りの文化が日本に根をおろした時代でした。