香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その15 「バリ島の麝香猫コーヒー・2」

2014年 1月11日

大きなカカオの実がなっております。

じつは、バリ島への旅で思いがけないことがありました。

なんと生きた麝香猫を目にすることができたのです。

ジャコウネコとは、香料の世界で大変貴重な

動物性香料を採取できる4種の動物のうちのひとつで、

もちろん日本には生息しておらず

じっさいに見ることができるなんて想像すらしたことがありませんでした。

思い出しても、とっても興奮してしまいます♥♥♥

猫さん檻の中で恨めしそうにこちらを眺めていますね。

「アーアそんなに見ないでよ」

なんて決して幸せそうに見えませんが、

カカオやコーヒーなど栽培しているこの植物園は、

あの世界で一番高価と言われる麝香猫コーヒー

「KOPI LUWAK」(コピ ルアク)の生産元だったのです。

後ほどご紹介しますその作り方を聞かれて

ウッと思われる方もおられるかもしれませんが、

生産量の少ない大変稀少なコーヒーなのです。

ウーン、香りがまったく違います。

ウーン、香りがまったく違います。

素晴らしい香味

通常のコーヒーと聞き比べをするとよくわかりますが、

鼻の奥から脳へシベットといわれる麝香猫の

神秘的なペースト香が

ローストしたコーヒーの心地よい芳香と合い交じり

独特の香りをはなち立ち登ってくるのです。

赤い実は、麝香猫が餌としているコーヒー豆

グルメな彼らは、熟した美味な豆しか食しません。

体内に入った豆の種は消化されず、糞と一緒に排出されてくるのですね。

それらをキレイにし、じっくりと煎り、

さらに棒で突いて粉状にしたものが コピ・ルクア です。

バリでは、カップにコーヒーの粉を直接入れ熱湯を注ぎ

沈むのを待って飲みます。

アララ糞なんて、と思われる方もいるかもしれませんが

1995年には、世界一高価なコーヒーとして

「イグノーベル栄養学賞」にも輝きました。

麝香猫の腸内の消化酵素の働きや発酵によって

人を魅了する独特な香味が豆に加わる

本当に貴重な産物なのです。

日本の珈琲専門店でもだされているとうかがいますが

一杯たぶん1500円から5000円程かと思います。

しかし、その品質にはバラつきがあるようです。

もともとは先進国の人々にコーヒー豆を残らずもっていかれ

現地の人々が捨て置かれた麝香猫の糞にまみれた豆を綺麗にして

飲んだことより発見されたといわれる麝香猫コーヒー。

恐れずに、どうぞお試し下さい。

バリ島は、本当にさまざまな顔を見せてくれました。

バリの観光は、一般的に個人で車をチャーターし時間制で案内していただきます。

お世話になりました、わたしたちのガイドさんをぜひご紹介しましょうね。

お名前は、通称ウイッキーさんです。

もと免税店でお仕事をしており、現在は観光ガイドのほか車やバイクのレンタルもなさっています。

英語も日本語もとてもお上手ですし、こちらの希望をちゃんとくみ取り案内してくれますよ。

ふたりのお子さんのパパでとても人柄の良い方です。

風邪気味にもかかわらず、深夜までお付き合いいただき本当にありがとうございました。

また、ぜひ訪れたいと思っています。

どうぞバリにお越しの際はご連絡ください。

mobile : + 62 878 626 30379 または + 62 812 398 4930

phone : + 62 361 2765 108

Email : tudewicky@yahoo.com

今回、私たちはホテルではなくヴィラというプール付きのコテージに泊まりましたが

周りにはオーストラリアやヨーロッパの家族連れやカップルが

1ヶ月も長期滞在するヴィラが多数ありました。

彼らは、スクーターをレンタルしてビーチに行ったり寺院を巡ったり

また夜の街に繰り出したりと本当に自由気ままに休日を楽しみます。

近所にはイギリス風のパブや欧州のベビーミルクやお菓子の並ぶスーパーなどもあり

日本のお休みと随分違うものと

なんとも羨ましく感じて帰国した次第です。

最後に、毎朝朝食を作りに来てくれたハンサムさんのお写真を。

バリの人々は、日本人よりも小柄で細く、

はにかんだような笑顔で接っしてくれます。

マスコットの猫さんも自由気ままに歩き回り

足元でおやつをオネダリなどして可愛かったです。

また、朝の目覚めはまるでジャングルの中にいるかのように

さまざまな鳥たちの鳴き声が響き渡るのでした。

2014年01月13日 up date

その14 「神々の国 バリ島 ・1」

2014年 1月10日

明けましておめでとうございます。

今年も様々なことを学び、良い作品をお届けできますよう 努力してまいりたいと思います。

皆さまにとりまして、良き一年でありますこと心よりお祈りいたします。

わたしは、年末からお正月にかけてバリ島へいってきました。

この島が「神々の国」といわれる、そのゆえんに触れる旅となりましたので 少しお話ししましょう。

インドネシア・バリ島は、90パーセントがバリ・ヒンズー教徒の人々で

たいへん信仰深い日常をおくっています。

葉っぱで作られた器に盛られたお供えは、毎朝祈りとともに供えられるもの。

各家々にはかならず隣接して自家のお寺が建てられていますので

朝の街並みを通ると色鮮やかな供物がいたるところに目に入ります。

ホテルのフロントや各ヴィラの入口、

そしてなにげない土手や車の行き交う大きな交差点の道路の真中にまで供えられていますが、

あそこにはいったいどうやって置いたのでしょうね。

そうした供物は、やがて崩れバラバラになっていきますが

すべてが自然の植物で作られているため環境を汚すことはありません。

非常にナチュラルですね。

「収入の30%を信仰の為に使うので大変なんですよ」

とガイドのウイッキーさんがおっしゃっていましたが

バリの人々の深い信仰心に守られて、

なんだか良い一日を過ごせるような朝のスタートとなりました。

移動中、ちょうど村の神事に遭遇しました。

愛らしい子供の列を先頭に、頭に供物をのせた人々が続き、

白い布を巻いているのが僧侶の方々と伺いましたが

正装した衣装の色合いがとても綺麗ですね。

島内には歴史ある寺院が多数点在しています。

それらのなかでひとつ、とても感動的だった寺院史跡をご紹介しましょう。

オットと一緒の写真しかないので、少し恥ずかしいですがご覧ください。

寺院の入口では、サルンと呼ばれる腰巻を巻いてくださいます。

階段を下りたその先に降り立つと

空気そして光がまったく違うことに気づかれることでしょう。

その神聖な空間は、日本の神社仏閣で感じるものとはまた異なった

もっと土っぽいような、自然の生み出す霊気に加速されるような

さらに下にはみそぎを行う苔むした泉があり

滑りそうな階段を下りていくと、 豊満な肉体をした女神が一列にならび聖なる水を湛えています。

ウブドにあるこの寺院遺跡は

象の洞窟という名前の 「ゴア・ジャガ」寺院で、11世紀につくられました。

日本だとちょうど平安時代後期、源氏物語の執筆されたころですね。

この遺跡は、1923年ヨーロッパ人により発見されました。

そしてさらに崩れた石積や土砂の下から、1954年神秘的な泉・沐浴場が見つかり

驚きをもって世界中へと発信されたのです。

魔女ランダの印象的なレリーフの口から洞窟内部へと入ると

そのむかし修行者が瞑想したという15ものくぼみや

シバァ神の子供という象の顔をした知恵の神ガネーシャの像などが

1000年のときを経て包み込むように

私たちにを迎えてくれるのです。

2014年01月11日 up date

その13 「新年を寿(ことほ)ぐ・瑞穂の国」

2013年12月17日

『京洛四季』「年暮る」東山魁夷 1968年山種美術館蔵

「 去りゆく年への心残り 来たる年へのささやかな期待 」

親交の深かった川端康成から

「いま京都を描いておいていただかなくては」と懇願された東山魁夷は、

古都の四季の景色を残すべく京都を巡る旅へとでかけます。

シンシンと雪の降り積もる夜半の屋根瓦を、

東山ブルーと評される独特の色彩で表現した最後の作品「年暮る」は、

すべての音を吸い込む雪中の静寂の中、

窓辺にともるほのかな灯りが年の瀬の人々の静かな営みを感じさせ

なんとも感慨深い作品となりました。

誰もが一年をふりかえる年の暮れ、

街を歩けば綺麗に清められた家々に常緑の松やしめ縄が飾られ、

新春を迎える日本の美しい習わしに心を打たれます。

今回は、新年を寿ぐ日本人の精神を、

「稲」というかかわりの深い植物をとおして少し考えてみることにしましょう。

『天岩戸の神話』

わが国最古の文献で、

神々による国創りの物語が綴られている『古事記』には、

天照大神(アマテラスオオミカミ)という太陽神が登場します。

ある日、天照大神がおさめている高天原へ

弟である須佐之男命(スサノウノミコト)が訪れます。

しかし、身体は立派な大人ながらも精神的に幼く乱暴者の彼は、

酒に酔って乱暴狼藉を重ねてしまうのでした。

あまりの振る舞いに怒った天照大神は、

“天岩戸”という岩屋にお隠れになってしまいます。

さあ大変、大神の光を失った世界はまたたくまに暗闇となり、

いたるところに悪神がはびこりはじめます。

困った八百万(ヤオヨロズ)の神々は相談をし、

岩戸の前でにぎやかに祭りをはじめることにするのでした。

舞の上手な神様の肌もあらわな踊りにワッと笑いの渦が巻き起こり、

その賑やかさに興味をそそられた大神が

岩戸を少し開いて覗こうとしたそのすきを逃さず、

力持ちの神様が岩戸をグッと引き開けて大神を表へと連れ出し、

まわりに “しりくめ縄” を引きめぐらし戻れないようにします。

するとどうでしょう

真っ暗だった世界がみるみる明るさを取りもどし、

ふたたびこの世に平和が戻ってくるのでした。

この神話に登場する縄が “しめ縄” の起源だといわれています。

縄をはりめぐらすという行為には、

結界を張るという意味があります。

新年の玄関にしめ縄を飾ることで、

家中と外との境界となり災いをはね退け清浄な場を保つことができるのですね。

縄は藁で編まれますが、

農耕民族である日本の稲作は縄文時代からはじまりました。

当初は石包丁で穂のみを刈り取る「穂刈り」でしたが、

弥生時代後半になると朝鮮から鉄鎌がつたわり根元から収穫する「根刈り」となり、

残った稲藁を使って

米俵・草履・むしろや籠など様々なものが作られるようになっていくのです。

お米と同様に精霊が宿っているとされる稲藁で編んだ縄は、

神社や御神木などに飾られるとともに

日本の正月に欠かせない神聖なものとしての役割をになっていくことになります。

お正月のしめ縄に使われる藁材は、出穂前の稲を刈りとって作られるため、

青さの残るその新鮮な香りが大変みずみずしく

新年にふさわしいといえるでしょう。

今年収穫された稲穂と榊葉をもちいて「五穀豊穣の稲穂飾り」を製作しました。

重たげに穂を垂れる稲を一本一本清めていくと

どこか懐かしいような稲藁の香りに包まれ

幼い日に父の田舎で嗅いだお米の収穫の風景が浮かんできます。

パンやスパゲッティなどが食卓に並ぶようになり

子供の頃のように毎日食することのなくなったお米ですが、

旅先の車中からながめる田んぼの風景は、いつも私の心を和ませてくれます。

爽やかな五月の風に揺れる水面の早苗

天に向かってに伸びゆく初夏の若草

重たげに穂を垂れ実りにさえずる雀たち

そして、収穫の後の静まり返った田の風景

季節とともに変わりゆくその景色に触れるたび、

自然の摂理がかくも正しく循環しているように感じ心は安堵するのでしょう。

日本の原風景といえる稲田は、これからどうなっていくのでしょうか。

できることならば、

未来の子供たちともこの感慨を共有したいものと願います・・・。

2013年12月17日 up date

その12 「ぶどうの丘」

2013年11月19日・・・勝沼のぶどうの丘に行ってきました。

気候地質ともにぶどう栽培に適した山梨県勝沼は、

日本のワイン王国として様々なワイナリーが歴史を刻んでおり

それぞれに自社農園で栽培したぶどうを用いた美味しいワインを生産しています。

お写真とともに旅の様子をご覧いただきましょう。

新宿から”特急かいじ”に乗り1時間半もすると「勝沼ぶどうの郷」駅に到着です。

高台にある駅舎から向こうを見渡すと、

青空の下、美しい勝沼盆地が目に飛び込んできます。

流れる風も爽やかにスゥと深呼吸したくなるほどのスガスガしさ

それでは景色を楽しみながら

ランチ予定の「原茂ワイン」さんへと向かいましょう。

グルッと盆地をなぞるように道沿いをすすむと

赤く紅葉した蔦や見事に並んだ干し柿の風景に心がなごみます。

お花の花材用に銀色に輝くヘクソカズラの実を採取

思ったより遠くてハアハアしましたが、

原茂さんに到着です。

レストランもあるこのワイナリーは、

作家の林真理子さんお気に入りと伺い楽しみにしていました。

時代を感じさせる木造の建物には暖炉があり、2階へと上がるとレストランになっています。

ベーグルにロースト野菜やソーセージなど

とってもヘルシーなワンプレートに

11月2日に解禁となったばかりの新酒ワインで乾杯です。

”原茂デラウェア2013”

じつはワインのことサッパリわからない私ですが、

はじめて美味しいと感じてしまったのです。

なんといって良いのか、こちらでぶどうの樹にじかに触れたせいでしょうか

頭の中に房々と実ったデラウェアがギューとつぶされて

樽に詰められ熟成していく様子が目に浮かんできたのです。

甘酸っぱくて生のぶどうの感じが残っていて若々しくて

感激してしまいました。

もちろんお土産に買って帰りましたが、あとでお取り寄せもした次第です♥

こんなに可愛いアイドル犬も

お庭に気持ちよさそうに

寝ていましたよ♥

そのあと、「勝沼ぶどうの丘」へ

地下にあるワインカーヴには、山梨のワイナリーすべてのワインを試飲できます。

タートヴァンと呼ばれるカップを首に下げて、

あちらこちらと少しづつ口に含んでみると

確かにそれぞれに香りや渋み色合いなど違うものですね。

ふと昔の生徒さんのご主人に、

メルシャンワインのテイスティングのお仕事をなさっている方がいたことを思い出しました。

彼女にお宅に伺ったとき、黒のアタッシュケースのなかにビーカーに詰められた様々な香りのビンが並べられているのを見て

なんて繊細なお仕事なのでしょう、と感じたものです。

今から思えば、もっとお話をうかがっておくのでした。

でも、今回の旅で少しワインに目覚めましたので

遅まきながらもっともっと美味しいワインを楽しみたいと思います♥

2013年12月06日 up date

その11 「一休さんの墨跡」

2013年10月30日

昨日の雨もあがり、秋らしい爽やかな晴天となりました。

今日は、白金にある「畠山記念館」でのお茶会です。

坂をあがり瀟洒な記念館の門をくぐると

まるで結界を超えたかのように

しっとりとした空気の流れる別世界がひろがります。

当地の美術館は、株式会社”荏原製作所”の創業者であった

畠山一清氏が収集した茶道具をおもに展示しており、

その苑内には趣ある茶室が点在しています。

尊敬する花人・川瀬敏郎先生の花会も、こちらの茶室で定期的に開催されました。

今から思うと、それはどんなに貴重な時間だったことでしょう。

茶室という日本独特の精神が宿った空間で、

先生の花にはじめて触れ,

私は大きな衝撃をうけました。

茶道の世界では、床の間に飾られた花に対して

一礼のうえ拝見するのが習わしとなっています.

世界中に花を愛する人々はたくさんいますが

花に対して頭を下げる民族は日本をおいてないでしょう。

日本人は古代より、田に実る稲を神聖視し、そびえる樹木そして野辺に咲く花々にも

神の姿を見いだしてきたのです。

山河多く、海に囲まれ、豊かな四季に彩られる日本の大地ですが、

その反面、地震や台風の被害にも悩まされ

失いそして再生を繰り返す営みに

自然と対峙する姿勢がつちかわれてきたのも納得できることでしょう。

日本人にとつて生きることは自然と生を共にすることであり

自然は多大なる恩恵とともに深い悲しみをも授ける

人知の及ばない領域として畏怖されてきたのです。

川瀬先生の花に接すると、

意識とはまた別の領域に刻み込まれている

日本人のそうした精神が呼び起こされるのかもしれません・・・。

さまざまな茶人が茶会を開催するにおいて、

もっとも苦心なさるのが茶花だといわれます。

なぜならば、趣向を凝らした道具合わせや懐石などの準備は事前にできますが、

床に飾る花だけは自然の生き物ゆえ間際まで整えることができません。

それゆえ、その一花に茶人としての力量が全て表されてしまうともいえるでしょう。

川瀬先生のことをご存知ない人も多いかもしれませんね。

今日は詳しくはお話しませんが、

すべての花を活ける方々と一線をかす存在であられることを覚えておいてください。

また、折につけ先生のお話をさせていただきたいと思います。

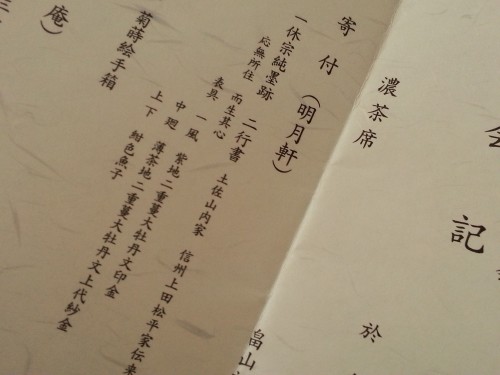

今回の茶会では、濃茶席の寄付きとしていた「明月軒」の床の間に

一休宗純和尚の墨跡が飾られていました。

「 応無所住 而生其心 」

「 おうむしょじょう にしょうごしん 」

この言葉は、なにを表しているのでしょう?

書のことは詳しく知りませんので少し調べてみましょう。

これは禅宗のお経「金剛経」にある一節で解釈には諸説あるようですが、

心をとらわれないこと・・・

起こったできごとを流れるままにうけとめ、執着しないこと

目の前のことをそのままに素直に受けとり、心に停滞させないようにするが良い

という意味になるようです。

何かにつけ肩に力がはいってしまう私には、ハッとさせられる一句でした。

障子の柔らかい光につつまれた室内にはいり

薄暗い床の間へとすすんで一礼し、そのお軸を見上げると

のびのびと勢いのある、

そしてどこか人をなごませるかのような優しさを含んだ

一休和尚様の書が現れました。

かすれゆく墨色が時代を感じさせ、判らないながらもしばし見詰めていると

確かに生きておられたそのお方がフワッと立っておられるような気がして

なんともいえない嬉しさがこみ上げてくるのでした。

写真でなく映像でなく、

本物と直に触れることの大切さは、こうゆうことなのですね。

おりしも当日は私の誕生日にあたりました。

このお軸にであえたことを意味あることととらえましょう。

生きていく上で起こる様々なできごとに執着せず

自分に授けられた人生を

謙虚にそして、たくましく

成長できる頂きを目指していきたいと

あらためて思った一日となりました・・・。

2013年11月01日 up date