香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

その10 「薔薇刺繍の匂い袋」

2013年10月

11月の香りレッスンで皆さんと製作する匂い袋の準備中です。

きれいに刺繍された薔薇のモチーフをみつけましたので

お見せしましょうね。

なんて美しいのでしょう♥♥

お教室の準備にこのところいろいろな場所に出向きましたが、

このバラ刺繍に出会ったとき

イメージがまたたく間に浮かびがりました。

布地には温かみのあるベルベット

豪華なタッセル飾り

そしてバラの美しさをキラキラと引き立てるガラスやビーズ

英国のヴイクトリアン時代を懐かしむように仕上げましょう。

美しいものがたくさん誕生し

装いも夢のように華やかだった時代です。

こうして準備を進めている時間がなんとも好きで、

みなさんの喜んでくださるお顔を想像しながら手を動かしていると

アッというまに時間が過ぎ去ってしまいます。

今回は、女性に生まれた喜びを中に詰める濃厚な薔薇の香りとともにお届けしましょう。

どうぞ、お楽しみに・・・・・♥

2013年10月20日 up date

その9 「花魁草(オイランソウ)」

2013年10月10日

先日、夕食後のお散歩のときに偶然みつけた小さな公園。

滝や石橋など、段差のある空間を上手に演出していてなんて素敵なのでしょう。

思いがけない発見にワクワクと心がはずむような気持ちになりました。

休日の今日、あらためて出かけてみることにしましょう。

水辺の景色がとても涼しげに目に映ります。

スッと背を伸ばしたガマの穂はじょじょに葉先を色付きはじめ

その横には花の香りがおしろいに似ていると言われる花魁草オイランソウが

久しぶりに目にしたこの花はやはりその名にふさわしく妖艶な、

またどこか寂しげな雰囲気をかもしだしているのでした。

小さな深呼吸をして日本の野草を眺めていると

なぜか心が落ち着いてくる感じがします。

家の近くに、こんな素敵な場所があったのですね。

このあたりは高層 マンションが立ち並ぶ

都会の真ん中のような場所なのですが

それゆえポッと現れたこの空間がありがたく感じられるのでしょう。

それではもう少し小さな秋を探しに、

ビルの谷間を花巡りしてみることにしましょう。

紫の気品ある実をつける紫式部

幼い日に摘み取り遊んだイヌタデ

秋陽に輝く金盞花

勢いよく枝を伸ばす秋の七草・紅の萩

可憐ながらもたくましく咲くサルビア

そして秋を待つように銀色に風にゆれる ススキの穂

どの花も、自分に与えられた生をまっとうするかのよう。

何も語らず静かに咲いています。

今日は、こんなにたくさんの輝きに出会うことができました♥

2013年10月13日 up date

その8 「時をきざむ香り」

2013年10月1日

香時計というのをご存知でしょうか?

その昔、時を管理することは権力者の特権でした。

太陽の光でできる影によって時を計る「日時計」

水の落ちる量を計測した「水時計」(漏刻ろうこく)

そして燃え尽きる香の長さで時をしる「香時計」など、古代から人間は様々な方法をもって時を知ろうとしていたのです。

お香の燃焼速度というのは以外に正確なもので、

一定の速度で燃焼していく香の性質を利用した香時計は、

中国で誕生しやがて日本へと伝えられました。

平安時代の宮廷には、

自然科学や自然哲学を担当する“陰陽寮”という部署がありましたが、

この部署の管理のもと撞かれる“時の鐘”の音を合図に、

都中の寺社にある香時計がいっせいに点火され時間を計っていたといわれています。

香りで時を知るなど、なんとも優雅で素敵ですね。

ここで、ある意味をもって灯され続けている常香盤のお話をご紹介しましょう。

「比叡山・延暦寺の常香盤」

幼い頃より仏教を学び、

18歳にして一年に10名ほどしかあたえられない東大寺の受戒を授かった僧”最澄”は、

さらなる修行の場を大寺院ではなく故郷の比叡山へと求めました。

785年、京都と滋賀県の県境にあたるこの深い山中に草庵をむすんだ最澄は、

厳しい修行のすえ霊木で自ら薬師如来を刻んで本尊とし、

後に総本堂となる根本中堂(こんぽんちゅうどう)一乗止観院(いちじょうしかんいん)を建立します。

この秘仏が祀られている延暦寺根本中堂には、

最澄自らがおこしたといわれる”不滅の法灯”が受け継がれており、

開祖以来1200年もの長きにわたって灯され続けているのです。

そして万が一、この法灯が消えてしまったときの備えとして延暦寺で焚かれ

続けているのが「常香盤」のお香なのです。

時代を感じさせる正方形をした木製の香炉には

、平に整えられた灰がおさめられ綺麗な卍型の溝が刻まれています。

この溝には白檀の薫り高き“黄抹香”が埋め込まれ、

淡く白い煙とともに絶えることなく堂内に静かなる芳香を放っているのでした。

~比叡山への旅~

かねてから足を運びたいと考えていた

、比叡山延暦寺へと訪れる時がやってきました。

古来より京都の鬼門である東北を守護する霊峰としてあがめられてきた比叡山ですが、

京都駅から出発した1時間ほどのバスの旅は

眼下の琵琶湖の美しさもあいまってじつに心地良いものでした。

しかしやがて標高が高くなるにつれ、

杉木立が続く深山静寂の様相が濃くなっていきます。

天台宗の総本山でもあるこの寺は、

法然・親鸞・道元・日蓮など数々の名僧を輩出したことでも有名で、

次第に聖域へ足を踏み入れるという思いに緊張がふくらんでくるのでした。

東塔に到着したバスを降りると、

なんともすがすがしい山独特の冷気に包まれます。

それでは、さっそく国宝である根本中堂へとむかうことにしましょう。

根本中堂の入り口を入ると、左右には円柱の連なった長い回廊がありました。

参拝者は左より進んで堂内へとはいり、

中陣より低い位置にある内陣をのぞき込むようにして礼拝するのですが、

そうすると内陣に祀られている薬師如来像が参拝者と同じ目線にくることになります。

初めて体験するこのような形式に驚きましたが、

これは“仏も人もひとつ”という仏教の教えから来ている

天台様式の造作との説明を受けました。

しかしながら、

今まで見上げるようにして拝んでいた本尊が

自分の足よりも下に祀られていることがなんとも申し訳なく感じられてしまいます。

本尊の前にある3つの釣燈篭にはオレンジ色の光を放つ

“不滅の法灯”がユラユラと優しく灯っており

また、大師が入寂して以来保たれているという常香盤の白檀の香りが

静かに堂内を包みこんでいるのでした。

私が訪れたのは、秋も終わりに近づく頃で寒々とした静かな日でしたが、

堂内の床には親切にホットカーペットが引かれ、

人がある程度集まると穏やかな表情の僧侶の方からの説法が始まります。

大師様みずから彫られたという本尊を前に、

ひんやりとした薄暗いお堂できくお話はことのほかありがたく感じられるのでした。

以前ある僧侶の方に、仏門に入られた訳をお聞きしたことがあります。

その方は「意味は何もないのです。導かれたのでしょう・・・。」

とだけお話しくださいましたが、

人は自分の思いと関わりなく見えない力によって道を定められることがあるのでしょう。

緒田信長による比叡山の激しい焼き討ち、そして復興への歴史また、

命を落とすかもしれないという荒行「千日回峰行」に挑む修行僧の思いなど、

俗世界を離れこの比叡山に身を投じた僧侶たちの

様々な人生が頭をよぎっていくのでした・・・。

2013年10月01日 up date

その7 「菊のお酒」

2013年9月8日

菊の節句

もうすぐ、九月九日「重陽の節句」が訪れます。

暑さが少しずつ和らぎはじめると、さまざまな秋便りが届き始めます。

なかでも松茸や栗・葡萄や新米そしてサンマなどの秋魚など美味しい食材も楽しみですね。

そんな秋の食卓に、フワッと薫る菊のお酒をお届けしましょう。

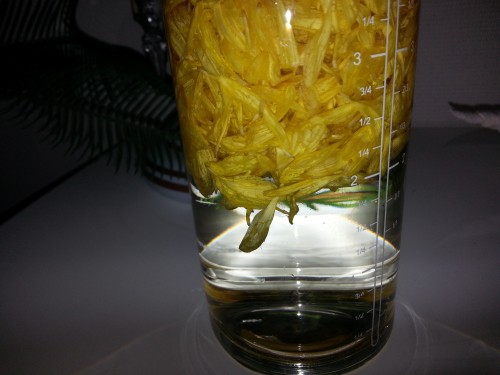

新鮮な菊花の花びらをむしって器に詰め、日本酒をそそぎ

半日ほど置いて菊の芳香が程好くうつったら完成です。

冷たくしてお召し上がりください。

とってもとっても美味しいですよ。

一片の花びらをソッと浮かべてどうぞ・・・。

「菊」というと仏前の花というイメージが強いかもしれませんが、

秋の日の野菊の香る様子はじつに穏やかで、心地よく流れる風に似合います。

その香りは涼やかであり清冽であり、

日本人の精神にも通じる独特の香気を放っているといえるでしょう。

菊には、不思議な霊力が宿っているといわれます。

ここでひとつ、ある物語をご紹介しましょう。

江戸時代後期、大阪の遊郭・曽根崎新地に私生児として生まれた”上田秋成”は、

体の弱い子共で次第に神秘や幻想の世界へと傾倒していきました。

やがて、中国や日本の古典物語にであったことで怪奇短編小説を

「雨月物語」にまとめます。

そのなかの1編、「菊花の約(ちぎり)」には、

自らを刃に伏し、死を呈してまで男同士の約束を果たした物語が綴られています。

孤独を抱えた二人の思いは、菊の花の霊力をもって

究極のかたちへと流れていったのかもしれません・・・。

江戸後期・細身美術館蔵

物語は、旅の途上生死をさまよっていた宗右衛門が、

貧しく実直な学者・丈部左門(はせべさもん)によって助けられることから始まります。

やがて快復していく中で深いつながりを感じた二人は

”義兄弟の約(ちぎり)”を結ぶまでに親交を深めるのでした。

桜の花びらも散り初夏をむかえた頃、

宗右衛門は「菊の節句」に戻ることを約束して故郷へと戻ります。

月日は流れ、やがて約束の九月九日「重陽の節句」。

菊花をかざり酒席の用意を整えた左門ですが、

なかなか彼は姿をあらわしません。

待ちくたびれぼんやりと月夜をながめていると、

ふと黒い人影が佇んでいるのに気づきます。

目を凝らしてみれば、あの宗右衛門がたっているではありませんか。

躍り上がらんばかりに喜んだ左門は、彼を家中へと招き入れるのでした。

じつは故郷へと帰った彼はお城に軟禁されてしまい、

約束を果たせない状況にあったのです。

そこで考えあぐねた宗右衛門は、

「人は一日に千里を行くことはできないが霊魂は一瞬にして千里を行くことができる」

という言い伝えから、

なんと自らを刃に伏し死を呈して左門のもとへとたどり着いたのです。

こうして宗右衛門は命をかけて義兄弟の”菊花の約”を果たしたのでした・・・。

「雨月物語」に描かれた仁義を尽くす男同士の交流は、

清涼なる菊の香りとともに繰り広げられました。

孤独を抱えた二人の思いは、

菊の花の霊力をもって究極のかたちへと流れていったのかもしれません。

菊の花にやどる崇高な精神は、武士の魂と生き様に通じるものがあったのでしょうか。

この物語は、究極のホモセクシャルともいえる男ならではの”美学の象徴”として

今もなを語り継がれているのです。

2013年09月08日 up date

その6 「ジャスミン香るホーチミン・2」

2013年8月

”蓮のお茶”をご存知でしょうか?

小さな手漕ぎ舟で蓮池を縫うように進み、

蓮の花弁の中に茶葉を詰めてその清らかな芳香を茶葉に移すという

繊細なロータスティは、

数がかぎられたほどにしか生産できない憧れのお茶です。

おもむろに口に含むそのときを夢に描いていましたが、

残念ながら、今回の旅では巡り合うことができませんでした。

幻のお茶は以前幻のままですが、

かならず出会えると信じて、その瞬間を楽しみにいたしましょう。

しかしこの旅で、たいへん美しい蓮の花を写真におさめることができましたので、

ぜひご覧下さい ♥

フワァと剣先が優しいピンクに染まった大輪の花びらは、

ばらつきながらも見事に咲き誇り

まるで太古の様相をはくしたているかのよう

あまりの美しさにウットリ見とれてしまうのでした。

この花は、ジャングルの中を小舟でゆくメコン川クルーズへの帰途に立ち寄った

広大な敷地を持つレストランの蓮池で出会いました。

皇太子さまも訪れたというこのお店は、

お料理も美味で最高でしたが

なにより敷地全体の雰囲気が素晴らしく、

ぜひ訪れていただきたい場所のひとつです。

ホーチミンへと戻り一休み

夕暮れになり

オシャレな通りといわれるバスター通りを歩いていると、

たまたま店先にディスプレイされてあったシフォンのワンピースに目が止まります。

店主は日本の女性でとても美しい方。

様々なお話をして、このあたりに良いレストランはありませんか?

と尋ね紹介していただいたのが、ご主人が経営なさっているという

「 Huong Lai 」

というお店です。

彼女は、ご主人と巡り合ったことでベトナムの地に暮らすことになったとのこと。

人の人生はわからないものですね。

どんなに恋焦がれ、何年もそばにいても結ばれない二人

かと思うと、出会った瞬間に人生を共に歩む相手となることも

ご縁とは本当に不思議なものですね。

などとお話をして、予約をしていただいたご主人のお店へ向かいます。

階段を上りレストランへはいると

ウーン、とても良い感じ

過度な装飾はなく、かといって寂しすぎず

綺麗な風が店内を流れています。

サーと現れたのは店主の臼井氏。

アイロンのきいたストライプのシャツに

背筋の伸びた姿は堅苦しくなく優しげな目元をしています。

彼には大きな志を持つ人が放つオーラのようなものが溢れていました。

素材にこだわったベトナムの家庭料理はもちろん美味しかったですが、

心にとまったのは、他の店では感じることのなかった若いスタッフの方々の表情でした。

人の目を見て丁寧に話す、

その瞳の奥には働くことに対する喜びや誇りが感じられたのです。

お話を伺えば、臼井氏はストリートチルドレンや孤児など経済的に恵まれない子供を

スタッフとしてむかえているとのこと

彼らは自分のお金で教育を受け、仕事を学び、そして巣立っていくのです。

素晴らしいことですね。

日本人が異国で、意義ある活動をなさっていることに深く感動しました。

そして各テーブルには、薫り高いジャスミンの花蕾が

水をたたえた小さな器に 飾られており

気品あふれるその香りは、

まるで彼の清らかな心を表すかのように感じられたのです・・・。

2013年08月24日 up date

![sekka_30[1]](http://www.kaorihanafusa.jp/weblog/wp-content/uploads/2013/09/sekka_301.jpg)