香り花房 ー『香りと室礼』文化研究所 ー

『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

カテゴリー

過去の記事

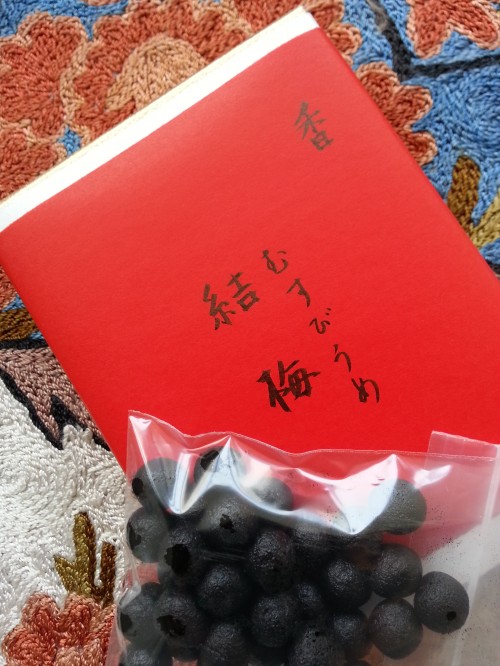

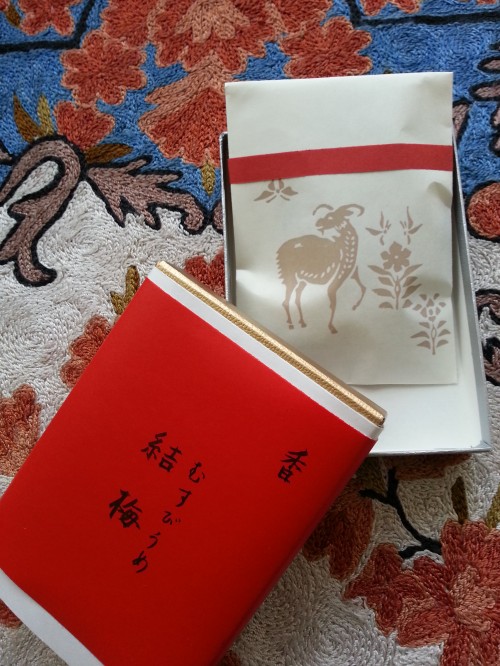

その24 「祝いの練香『結梅(むすびうめ)』」

2014年 5月5日

今日は南青山にある根津美術館へ

お料理の先生・藤田貴子さんの「虎ノ門教室 10周年」をお祝いする

茶会へと出かけます。

このところ、お茶会にうかがう機会が多くなりました。

毎月のように様々なお席に出向きます。

ご亭主の心のこもった室礼やお料理に季節のお菓子、

また、一期一会にご一緒する方々のお着物も楽しみの一つです。

季節はまさしく新緑の最中

庭園の入口から坂を下っていくと

萌えいでる若葉が優しく人々を迎え

藤棚には蕾をほころび始めた紫の花が

ほのかに甘い香りを放ちながらヒラヒラと風に揺れています。

根津美術館の庭園には、

かつて笄川(こうがいがわ)の支流

が流れていました。

谷となり荒れ果てていたこの土地に

明治後期、鉄道王として名を馳せた

実業家根津嘉一郎氏が

湧水や高低差のある地形をいかして

自邸と庭園を造設したのです。

なによりもこの庭の水量の豊かさは目を見張るほど♥

まさしくドクドクと湧き出でる清流に

思わず目が釘付けになってしまうことでしょう。

そうした野趣も見所の庭園内に点在するお茶室は、

緑と水と土の匂いに包まれて

都会であることをしばし忘れさせてくれる空間なのです。

日本料理を教えてくださる藤田先生は、

レッスンの時もさながらそのお姿もキリッとした芯のある素敵な女性

何よりも食材を余すことなく扱う心にいつも感心させられます。

それでは、先生の節目となる茶会のために

お祝いの練香をつくりましょう。

春の訪れとともに

清らかな香りを放ち開花した梅の花も

やがて小さな青い実を結びます。

先生のこれからのご活躍と

良きご縁の積み重ねを祈願し

『結梅(むすびうめ)』との

香銘をつけさせていただきました。

7種の微粉末にした香料と

梅の実の果肉をていねいに裏ごしして合わせます。

その香りは、

しっとりと低く低く流れ漂う練香の

生ものゆえの雅びな芳香に

梅の爽やかさが加味され

初夏の訪れが近づくのを感じさせる

この季節の茶会に

ふさわしいものとなりました。

平安時代の貴族たちは

練香の基本の処方に

各々が微妙な匙加減を加えて

独自の香り作りに励みました。

移りゆく季節をとらえるため

梅の花のわずかなシベを集めて加えたり

梅の香のうつった雪を足してみたり

また、当時からあった梅干の果肉をていねいに漉して足すなどして

季節の趣を香へうつし

その風雅を楽しんでいたのです。

梅肉の効果は驚くほどで

大切なレシピのひとつとなりました。

どうぞ、機会がありましたら是非ともお試し下さい♥

2014年05月05日 up date

その20 「高輪茶会」

2014年3月23日

東京に桜開花の知らせが届きました。

今日は、知人のお弟子さんの 茶名披露 のお茶会です。

品川のグランドプリンス新高輪の

広大な日本庭園の中にある茶寮「恵庵」。

静かな佇まいの山門を抜けると、観音堂へと道は続きます。

朱塗りの美しいこのお堂は、

奈良県生駒の長弓寺にあった三重塔から移築されたもの。

思いがけず御開帳されており、

ふっくらと丸いお顔の十一面観音様にお会いできました。

春の爽やかな風が堂内に吹き込まれ

観音様も気持ちよさそう。

数寄屋造りの広間で、高知県のゆず酒と

季節いっぱいの懐石をいただきます。

濃茶席の床には、

祝いの日にふさわしい『万々歳』のお軸が掛けられ

広い板床には 「瓢(ひさご)型の香合」

そして、真の花器「下蕪(しもかぶら)型の青磁壺」に生けられていたのは

姿の良い牡丹のお花。

島根県の大根島から取り寄せたというこの見事なボタンは、

ギュッとしまった固い蕾から

紫がかった濃き紅色 をソッとのぞかせておりました。

柔らかい若緑の萼に包まれたお花を眺め

振袖でお点前なさるお弟子さんの初々しい姿に触れるうち、

花開く前の夢や希望にあふれていた若き日々が思い出されます。

けっして平坦ではなく ”生きるって大変” と感じていた20代。

今でも悩みがないわけではありませんが

歳を重ねていくうちに学んだことは、

出来事にはすべて何らかの意味があるという事でしょうか。

そしてその苦しみは、

自分が成長する上で必要なことだったと思えるようになれたなら

それはステップを一段クリアできたという証かもしれません。

小石をひとつずつ積み重ねるように

学びを繰り返していくのが人生というものなのでしょう。

お薄のお席には、

「宝尽くし」の絵柄の四方盆に「春霞」と「飛蝶」のお干菓子が。

何もかもおめでたく、

柔らかい春の陽差しのようなお茶会となりました。

最後に、いつもご一緒して頂く友人とつくばいの前でパチリ。

企業の社員カウンセラーと茶道教授という

多彩なお仕事をなさっている彼女は

いつも落ち着きある物腰で

なぜか合うだけでホッとできる大切な存在です。

2014年03月29日 up date

その19 「桜色の花結び」

2014年3月20日

寒かった冬もようやく遠ざかり、暖かい日が続くようになりました。

さあ、桜の季節ですね。

やさしい春の陽射しとともに日本列島を南から北へと埋め尽くしていく桜の花。

今年はそんな輝く季節の訪れを、

美しい桜色の花結びに託してお届けします。

左から「総角結び(あげまきむすび)」、次に左右に6つの輪の「六葉結び」

そしてまた「総角結び」最後に房の上に「こま結び」をほどこし房を解いて完成です。

花結びは紐を切らずに上から順に仕上げていきますが、

今日は桜色と白の江戸打紐をそれぞれ3メートル使いました。

長い紐だけでこんなに美しいお飾りができるなんて良く考えられていますね。

じつは、私たちが日常なにげなく行っている”むすぶ”という行為には、

深い意味が含まれていることをご存知でしょうか?

今回は、ひもを結ぶ・手を結ぶ・契りを結ぶ・印を結ぶ

など多くの表現に用いられてるこの言葉に隠されている秘密を

探ってみることにしましょう。

宮中儀式「鎮魂祭」(ちんこんさい・みたましずめのまつり)

日本の皇室には、私たちの目に触れないたくさんの儀式があり

それらはいまだ神秘のベールに包まれているといえるでしょう。

11月23日に執り行われる「新嘗祭(にいなめさい)」は、

その年に収穫された穀物に感謝を込めて神さまにお供えし、

天皇自らもはじめて口にされる宮中儀式です。

農耕民族である日本人にとって最も重要とされるこの儀式の前日、

「鎮魂祭」は赤々と焚かれる篝火の中、執り行われます。

「宇希槽(うけふね)の儀」・・・伏せた宇気槽と呼ばれる箱の上に巫女がのり、唱えごと を繰り返しながら鉾でその槽を10回撞く

この所作の起源は、天岩戸神話にあります。

太陽神である天照大神が岩戸にお隠れになったことで地上は暗闇となってしまいました。困った神々は賑やかな祭りをすることにします

。踊りの上手なアメノウズメノミコトは、宇希槽の上で鉾をもって撞き鳴らし肌もあらわに舞い踊ります。

そのあまりの賑やかさに岩戸をソッとあけた大神を力の強い神様がグッと表へと引き出し、再び地上に太陽の光が満ちるのでした。

この神話にある天照大神の復活にあやかり、

天皇の生命力を蘇生させるためこの儀式は行われます。

ちょうどこの時期は太陽の力が弱くなる冬至にあたり、

活力をふたたび高めるという目的があるのでしょう。

たらいを伏せたような槽の上で舞うアメノウズメノミコト

「糸結び」・・・神祇官人が糸を10回結び箱に納めます

古来より”結ぶ”という行為はたいへん神聖な行いで、

魂をモノに密着させると信じられていました。

糸を結ぶことにより新たに誕生した魂をしっかりつなぎ止める、

という意味があるのです。

「魂振(みたまふり)の儀」・・・女官蔵人が天皇の衣を納めた箱の蓋を開き10回振動させる

天皇の形代としての御衣をゆすることで不安定な魂を覚醒ししっかりと定着させます。

「鎮魂祭」は、このような流れで執り行われるとても謎の多い儀式ですが、

これらは天照大神の子孫としての皇室に継承されてきた

物部氏由来の死者も蘇るといわれるほどの秘術と伝えられているのです。

※鎮魂とは、一般に死者の霊をなぐさめる意味に使われますが、

もともとは生きている人の魂を身体に鎮める儀式につかわれる言葉でした。

この大切な祭祀に結ぶという行いが含まれていることに

大変興味がわくことでしょう。

祭祀は寒さの中2時間近くの正座を余儀なくされるため、

鎮魂祭が近づくと天皇は意識して正座の練習をなさりいどまれるということです。

こうした事実を改めて見てみると、

日本の皇室とは儀式を忠実に継承し行うために存在しているともいえるでしょう。

ここで、結ぶという事の意味をもう少し深く探ってみましょう。

古代から人は、草や木の皮をよった紐で縄を作り、

結び目を施して狩りや生活の道具に利用してきました。

文字のなかった時代には、紐の色や太さ、結び目の位置や結び方が、

数を表し意思を伝える手段でもあったのです。

インカ帝国のキープ(結縄・けつじょう)

王や役人はキープに、住民の数や穀物の種類生産量さらに

裁判の結果までを記しました。

文字のなかった時代、結びは記録する手段として重要な役割を担っていたのです

次に万葉集にある有間皇子(ありまのみこ)の和歌をみてみましょう。

~岩代の 浜松が枝を 引き結び

真幸(まさき)くあらば また還り見む~

(岩代の浜松の枝を結んでいきましょう。

もしも願いがかなったならばこの枝を再び見ることができるでしょう)

枝と枝をヒモで結びつけることは

旅の安全や命の無事を祈るまじないのひとつでした。

孝徳天皇の皇子である有間皇子は、権力争いに巻き込まれた末、

罠にはめられ18才という若さで命を落とします。

囚われの身となり紀伊へと送られる皇子は、

その道筋で松の枝を引き寄せて結びつけ再び戻れることを祈ったのでしょう。

現在熊野古道を行くと、この悲劇の皇子を忍び「結び松の碑」が建てられています。

また、仏教が伝来すると仏前を飾る複雑な結び方が伝わり、

美しい結びはやがて平安時代の貴族の衣装や御簾などの調度品に

飾られるようになっていくのでした。

仏教装飾の華鬘(けまん)

僧侶の袈裟に飾られる修多羅結び(しゅたらむすび)は、

大切なお経が散らばってしまわないように結びにしっかり閉じ込めるといわれます。

そして鎌倉になり武士の台頭する時代になると、

紐結びは武具に多用されるようになります。

無防備な鎧の背には総角結び(あげまき)の「人型」が飾られ、

矢が入ることを避けて命を守る魔除け・護符とされました。

さらに千利休の登場する室町時代になると、

茶道の世界で結びは鍵の役割を果たすようになります。

抹茶を入れる壺”茶入”には仕覆(しふく)という布袋が仕立てられますが、

口を閉じる紐には秘密の結びがほどこされました。

当時、茶室は武士の密談する場所でもあり閉ざされた空間での毒殺を避けるため、

解けば二度と結べないような結びが考案されたのです。

やがて世の中が平安となると、

季節の花々や虫などを再現した華やかな結び文化が花開きます。

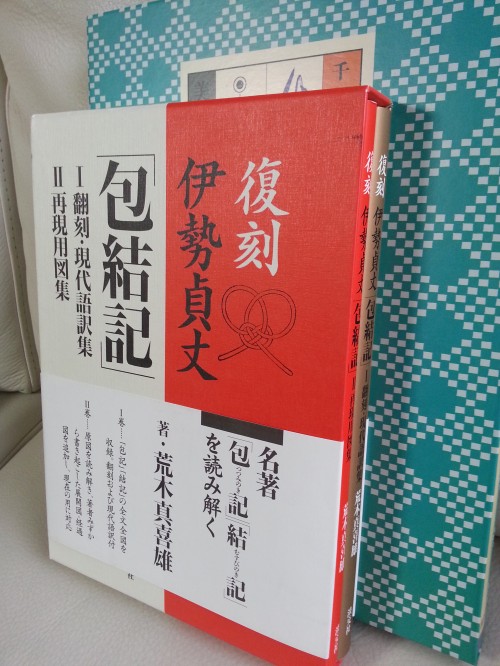

最後に、ひとつ本をご紹介しましょう。

江戸時代、武家社会では様々な礼法が重要視されました。

足利尊氏の厚遇を得た伊勢貞丈(いせさだたけ)が著した

「包結記(ほうけつき)」

には、進物を紙で包む作法や装飾のための結び方が記されており

結びを解読するバイブルとして大変有名な書物です。

近年、淡交社より復刻版が発行されていますので

興味がおありになる方はぜひご覧下さい。

原本と現代語訳の2冊組になっており

当時を知る資料としても大変楽しい本だと思います。

2014年03月20日 up date

その16 「結ばれる幸せ」

2014年1月30日

友人の結婚式に参列してきました。

彼女とは、高校時代に知り合い本当に長いお付き合いをさせて頂いています。

いつの間にか私たちも50代となり

人生の中盤を過ぎたといえるでしょう。

女性の人生は、学生時代を終えてからそれぞれの道へと大きく変化していきます。

嬉しい出来事もたくさん、大変な思いもたくさん、

誰もが一様に乗り越えていかなければなりません。

心が弱った時、そっと相手を気遣い寄り添ってくれる

そんな友人の存在はありがたいものですね。

美しい彼女の花嫁姿を見て

走馬灯のようにいろいろなことを思い出しました。

いつもまっすぐに一生懸命生きてきた彼女のために

ウエディングブーケをつくります。

いままでたくさんの方々にブーケをプレゼントしてきましたが、

エレガントだけではない

人生を乗り越えてきた強い女性にふさわしいように

モダンな色の古代薔薇をくみあわせ

成熟した大人のデザインに仕上げます。

年を重ねてからの結婚

とても素敵ですね。

♥♥♥ 心からおめでとう ♥♥♥

2014年02月10日 up date

その11 「一休さんの墨跡」

2013年10月30日

昨日の雨もあがり、秋らしい爽やかな晴天となりました。

今日は、白金にある「畠山記念館」でのお茶会です。

坂をあがり瀟洒な記念館の門をくぐると

まるで結界を超えたかのように

しっとりとした空気の流れる別世界がひろがります。

当地の美術館は、株式会社”荏原製作所”の創業者であった

畠山一清氏が収集した茶道具をおもに展示しており、

その苑内には趣ある茶室が点在しています。

尊敬する花人・川瀬敏郎先生の花会も、こちらの茶室で定期的に開催されました。

今から思うと、それはどんなに貴重な時間だったことでしょう。

茶室という日本独特の精神が宿った空間で、

先生の花にはじめて触れ,

私は大きな衝撃をうけました。

茶道の世界では、床の間に飾られた花に対して

一礼のうえ拝見するのが習わしとなっています.

世界中に花を愛する人々はたくさんいますが

花に対して頭を下げる民族は日本をおいてないでしょう。

日本人は古代より、田に実る稲を神聖視し、そびえる樹木そして野辺に咲く花々にも

神の姿を見いだしてきたのです。

山河多く、海に囲まれ、豊かな四季に彩られる日本の大地ですが、

その反面、地震や台風の被害にも悩まされ

失いそして再生を繰り返す営みに

自然と対峙する姿勢がつちかわれてきたのも納得できることでしょう。

日本人にとつて生きることは自然と生を共にすることであり

自然は多大なる恩恵とともに深い悲しみをも授ける

人知の及ばない領域として畏怖されてきたのです。

川瀬先生の花に接すると、

意識とはまた別の領域に刻み込まれている

日本人のそうした精神が呼び起こされるのかもしれません・・・。

さまざまな茶人が茶会を開催するにおいて、

もっとも苦心なさるのが茶花だといわれます。

なぜならば、趣向を凝らした道具合わせや懐石などの準備は事前にできますが、

床に飾る花だけは自然の生き物ゆえ間際まで整えることができません。

それゆえ、その一花に茶人としての力量が全て表されてしまうともいえるでしょう。

川瀬先生のことをご存知ない人も多いかもしれませんね。

今日は詳しくはお話しませんが、

すべての花を活ける方々と一線をかす存在であられることを覚えておいてください。

また、折につけ先生のお話をさせていただきたいと思います。

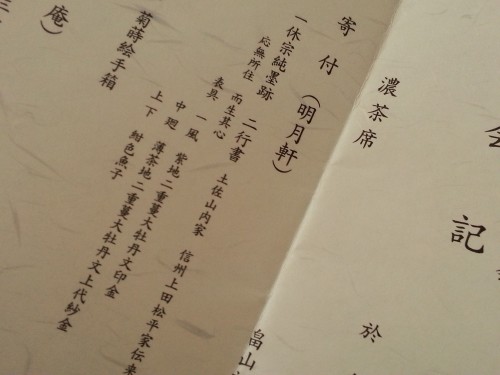

今回の茶会では、濃茶席の寄付きとしていた「明月軒」の床の間に

一休宗純和尚の墨跡が飾られていました。

「 応無所住 而生其心 」

「 おうむしょじょう にしょうごしん 」

この言葉は、なにを表しているのでしょう?

書のことは詳しく知りませんので少し調べてみましょう。

これは禅宗のお経「金剛経」にある一節で解釈には諸説あるようですが、

心をとらわれないこと・・・

起こったできごとを流れるままにうけとめ、執着しないこと

目の前のことをそのままに素直に受けとり、心に停滞させないようにするが良い

という意味になるようです。

何かにつけ肩に力がはいってしまう私には、ハッとさせられる一句でした。

障子の柔らかい光につつまれた室内にはいり

薄暗い床の間へとすすんで一礼し、そのお軸を見上げると

のびのびと勢いのある、

そしてどこか人をなごませるかのような優しさを含んだ

一休和尚様の書が現れました。

かすれゆく墨色が時代を感じさせ、判らないながらもしばし見詰めていると

確かに生きておられたそのお方がフワッと立っておられるような気がして

なんともいえない嬉しさがこみ上げてくるのでした。

写真でなく映像でなく、

本物と直に触れることの大切さは、こうゆうことなのですね。

おりしも当日は私の誕生日にあたりました。

このお軸にであえたことを意味あることととらえましょう。

生きていく上で起こる様々なできごとに執着せず

自分に授けられた人生を

謙虚にそして、たくましく

成長できる頂きを目指していきたいと

あらためて思った一日となりました・・・。

2013年11月01日 up date